|

|

(1)吸音材や反射材の量や配置を調整し、音が均一に行き渡るようにすること。 (2)全体的な残量感を検討すること (3)音の明瞭性に有害な影響を与えるエコーを事前に察知すること。 (4)音量感や拡がり感に影響を与える初期反射音を検討すること。 (5)外部の騒音を遮断し、室内の静けさを保つとともに、室内で発生する音を外部に漏らさないこと。 |

| ▲ページ先頭へ |

| 残響感を残す量が残響時間です。 一般的に、室用途・室容積により最適な残響時間(500MHz〜1KHz)があります。(図1) |

|

| また、残響時間の周波数特性については、フラットな方が音の明瞭性が高まり、人の声が通りやすくなります。(図2) |  |

| ▲ページ先頭へ |

| 音の明瞭性は STI(Speech Transmission Index)で表します。 たとえば、場内放送が問題なく聴き取れるためにはSTIで60%以上が必要でこれは単音節の明瞭度(%-PB-word)90%以上に該当します(図3) |

|

| ▲ページ先頭へ |

室内の向かい合った壁面がともに反射性だと、音の多重反射によるフラッシュエコーが起こりやすくなります。(図4) 壁面が大きい場合には特に強くなり、音の明瞭性に悪影響を及ぼします。また、天井が凹型になっていると、音がある1点に集中し(音の焦点)、音の拡散性が悪化する恐れがあります。(図5) さらに、アトリウムのような大空間では、直接音と一時半遮音の到達する時間差が大きく、ふたつが分散して聞こえるということがあります。(図6) ロングパスエコーというもので、これも音の明瞭性に悪影響を及ぼします。 |

|

| ▲ページ先頭へ |

| 騒音には、外部から入ってくるもの、空調機器など内部で発生するものがあり、室の用途に低減の目標値が提案されています。それに向け騒音防止設計をしていきます。 |

| 室内騒音に対する適用等級 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 適用等級の意味 |

|

| ▲ページ先頭へ |

|

音楽を楽しむためにあるホールやスタジオは、きわめて高度な音響設計を必要とする施設です。 |

最適残響時間の確保/用途による残響可変の検討/室形状、吸音材の配置による初期反響音の検討/明瞭性の確保/外部及び室間の遮音の確保/空調の騒音の低減 |

| ▲ページ先頭へ |

|

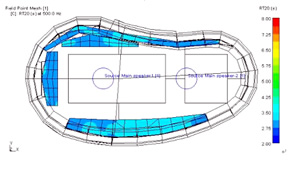

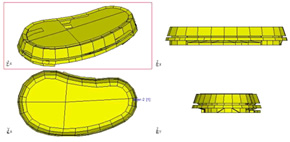

多目的なイベント施設として利用される体育館、色々な遊びの要素を取り入れた室内プールなど、スポーツ施設のアミューズメント化が進んでいます。 |

最適残響時間の確保/明瞭性の確保/ロングパスエコーの除去/外壁の遮音性能の確保/床衝撃音の防止/雨音対策 |

▲クリックで拡大します |

▲クリックで拡大します |

| ▲ページ先頭へ |

|

不快音が生産性に影響するオフィスビル。最近増えているアトリウムは、残響の過多や有害なエコーにより音の明瞭性が損なわれないような対策が必要です。また商業施設、たとえばホテルの宴会場などは、多目的なイベントに対応した音響性能が求められます。しかもこうした場所は意匠性も重要なので、使用する部材の選定や仕上がりにも十分な配慮を要します。 |

最適残響時間の確保/フラッタエコーの除去/明瞭性の確保/外部および室間の遮音の確保 |

| ▲ページ先頭へ |